Protocole de Kyoto

Renseignements généraux

Arrangeant une sélection Wikipedia pour les écoles dans le monde en développement sans internet était une initiative de SOS Enfants. Cliquez ici pour en savoir plus sur le parrainage d'enfants.

| Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques | |

|---|---|

* Remarque: Dans le cadre de la 2010 accords de Cancún, 76 pays développés et pays en développement ont pris des engagements volontaires pour contrôler leurs émissions de gaz de serre. | |

| Signé | 11 Décembre 1997 |

| Emplacement | Kyoto |

| Efficace | 16 Février 2005 |

| État | Ratification par 55 États à la Convention, les États incorporant à l'annexe I qui représentait au total au moins 55 pour cent du total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées à l'annexe I |

| Signataires | 83 |

| Ratifiants | 192 |

| Dépositaire | Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies |

| Langues | Arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol |

| Doha Amendement au Protocole de Kyoto | |

|---|---|

| Repêché | 8 Décembre 2012 |

| Emplacement | Doha , Qatar |

| Efficace | pas en vigueur |

| État | ratification par 3/4 des Etats membres |

| Ratifiants | Aucun |

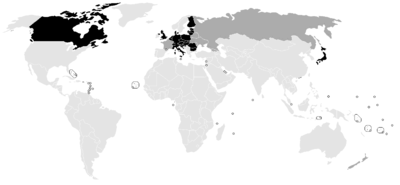

= Annexe I Parties gris foncé qui ont accepté de réduire leurs émissions de GES en dessous de leurs niveaux de l'année de base individuelle (voir la définition dans cet article)

Gris = Parties de l'Annexe I qui ont accepté de plafonner leurs émissions de GES à leur niveau de l'année de référence

I Parties gris = non-Annexe pâles qui ne sont pas tenues par des chapeaux ou Annexe I Parties avec un plafond d'émissions qui permet à leurs émissions d'étendre dessus de leurs niveaux de l'année de base ou des pays qui ne ont pas ratifié le Protocole de Kyoto

Pour les engagements spécifiques de réduction des émissions de l'Annexe I Parties, consultez la section de l'article sur les objectifs 2012 d'émission et «mécanismes flexibles» .

L'Union européenne dans son ensemble a en conformité avec le Protocole de Kyoto se est engagée à une réduction de 8%. Toutefois, de nombreux États membres (comme la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et la Suède) ne se sont pas engagés à une réduction alors que la France se est engagée à ne pas étendre ses émissions (de réduction de 0%). Comme au Groenland: est partiellement engagé à travers le Danemark. Cependant, rien ne indique que le Groenland se est engagée à une réduction vers le Danemark.

Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est un traité international qui établit des obligations contraignantes sur les pays industrialisés à réduire les émissions de gaz à effet de serre . La CCNUCC est un traité environnemental dans le but de prévenir anthropique "dangereux" (ce est à dire, d'origine humaine) interférence du système climatique. 191 pays (tous membres de l'ONU, à l'exception d'Andorre, le Canada, le Sud-Soudan et les États-Unis), ainsi que l'Union européenne sont Parties au Protocole. Les États-Unis ont signé mais n'a pas ratifié le protocole et le Canada a retiré de lui en 2011. Le Protocole a été adopté par les Parties à la CCNUCC en 1997, et entré en vigueur en 2005.

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, de nombreux pays développés ont accepté de limitations / réductions de leurs émissions de gaz à effet juridiquement contraignant en deux périodes engagements. La première période d'engagement se applique aux émissions entre 2008-2012, et la deuxième période d'engagement se applique aux émissions entre 2013-2020. Le protocole a été modifié en 2012 pour tenir compte de la deuxième période d'engagement, mais cet amendement a (à partir de Janvier 2013) ne est entré en vigueur juridique.

Les 37 pays avec des objectifs contraignants dans la deuxième période d'engagement sont l'Australie, tous les membres de l'Union européenne, le Bélarus, la Croatie, l'Islande, le Kazakhstan, la Norvège, la Suisse et l'Ukraine. Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine ont déclaré qu'ils peuvent se retirer du Protocole ou non mettre en vigueur l'amendement juridique avec des objectifs de second tour. Japon, Nouvelle-Zélande, et la Russie ont participé à la première ronde de Kyoto mais ne ont pas pris de nouvelles cibles dans la deuxième période d'engagement. D'autres pays développés sans cibles de second tour sont le Canada (qui se est retiré du Protocole de Kyoto en 2012) et les États-Unis (qui ne ont pas ratifié le Protocole).

International échange de droits d'émissions permet les pays développés au commerce leurs engagements au titre du Protocole de Kyoto. Ils peuvent échanger des quotas d'émissions entre eux, et peuvent également recevoir un crédit pour financer des réductions d'émissions dans les pays en développement. Les pays développés peuvent utiliser le commerce des émissions jusqu'à la fin de 2014 ou 2015 pour répondre à leurs objectifs de la première ronde.

Les pays en développement ne ont pas d'objectifs contraignants dans le cadre du Protocole de Kyoto, mais sont encore engagés dans le cadre du traité pour réduire leurs émissions. Les mesures prises par les pays développés et en développement pour réduire les émissions incluent un support pour les énergies renouvelables , l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction la déforestation. En vertu du Protocole, les émissions des pays en développement sont autorisés à croître en fonction de leurs besoins de développement.

Le traité reconnaît que les pays développés ont le plus contribué à l'accumulation anthropique de dioxyde de carbone dans l'atmosphère (environ 77% des émissions entre 1750 et 2004), et que les émissions de dioxyde de carbone par personne dans les pays en développement (2,9 tonnes en 2010) sont, en moyenne, inférieur à celui des émissions par personne dans les pays développés (10,4 tonnes en 2010).

Un certain nombre de pays développés ont fait remarquer que les objectifs de Kyoto ne se appliquent qu'à une petite part des émissions mondiales annuelles. Pays ayant des objectifs de Kyoto de second tour constitués 13,4% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre anthropiques en 2010. De nombreux pays en développement ont souligné la nécessité pour les pays développés d'avoir de solides, des objectifs contraignants d'émissions. À l'échelle mondiale, les politiques existantes semblent être trop faible pour empêcher le réchauffement climatique supérieur à 2 ou 1,5 degrés Celsius, par rapport au niveau pré-industriel.

Fond

Le point de vue que les activités humaines sont probablement responsables de la plupart de l'augmentation observée de la température moyenne mondiale («réchauffement planétaire») depuis le milieu du 20e siècle est un reflet fidèle de la pensée scientifique actuelle. Réchauffement anthropique du climat devrait se poursuivre tout au long du 21e siècle et au-delà.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, 2007) ont produit une série de projections de ce que l'augmentation future de la température moyenne mondiale pourrait être. Les projections du GIEC sont "Base" projections, ce qui signifie qu'ils assument pas les efforts futurs sont déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les projections du GIEC couvrent la période depuis le début du 21ème siècle à la fin du 21ème siècle. La gamme «probable» (selon l'évaluation d'avoir une probabilité supérieure à 66% du être correct, l'avis des experts du GIEC) est une augmentation projetée des de la température moyenne mondiale au cours du 21e siècle entre 1,1 et 6,4 ° C.

La fourchette de prévisions de température reflète en partie différentes projections de futures émissions de gaz à effet de serre. Différentes projections contiennent différentes hypothèses de développement social et économique futur (par exemple, croissance économique, niveau de la population, politiques énergétiques), qui à son tour affecte les projections des futurs gaz à effet de serre (GES). La gamme reflète également l'incertitude dans la réponse du système climatique aux émissions de GES passées et futures (mesurée par le la sensibilité du climat).

Article 2 de la CCNUCC

La plupart des pays sont parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Article 2 de la Convention stipule son objectif ultime, qui est de stabiliser la concentration de GES dans l'atmosphère "à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (c.-à-humaine) perturbation dangereuse du système climatique». Le naturel, technique, et sciences sociales peuvent fournir des informations sur les décisions relatives à cet objectif, par exemple, l'ampleur possible et taux de changements climatiques futurs. Toutefois, le GIEC a également conclu que la décision de ce que constitue une ingérence «dangereux» nécessite des jugements de valeur, qui varient entre les différentes régions du monde. Les facteurs qui pourraient influer sur cette décision comprennent les conséquences locales des impacts du changement climatique, la capacité d'une région particulière à se adapter au changement climatique (capacité d'adaptation), et la capacité d'une région à réduire ses émissions de GES (capacité d'atténuation).

Objectifs

Le principal objectif du Protocole de Kyoto est de contenir les émissions anthropiques de la principale (ce est à dire, l'homme émise) à effet de serre (GES) d'une manière qui reflètent les différences nationales sous-jacentes dans les émissions de GES, la richesse, et la capacité de faire des réductions. Le traité suit les grands principes convenus dans l'original 1992 Convention-cadre des Nations Unies. Selon le traité, en 2012, l'annexe I Parties qui ont ratifié le traité doivent s'être acquittés de leurs obligations de limitations des émissions de gaz à effet de serre établis pour la première période d'engagement du Protocole de Kyoto (2008-2012). Ces engagements de limitation des émissions sont énumérées à l'annexe B du Protocole.

Premiers engagements rondes du protocole de Kyoto sont la première étape détaillée prises dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Gupta et al., 2007). Le Protocole établit une structure de matériel périodes d'engagement de réduction des émissions. Il a fixé un calendrier à partir de 2006 pour les négociations visant à établir des engagements de réduction des émissions pour une seconde période d'engagement (voir Protocole de Kyoto # successeur pour plus de détails). Les premiers engagements de réduction d'émission période expiré le 31 Décembre de 2012.

L'objectif ultime de la CCNUCC est de «stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait une interférence anthropique dangereuse avec le système climatique." Même si les Parties Annexe I réussir à respecter leurs engagements de première ronde, réductions beaucoup plus importantes des émissions seront nécessaires à l'avenir pour stabiliser les concentrations de GES dans l'atmosphère.

Pour chacun des différents GES anthropiques, différents niveaux de réductions d'émissions seraient nécessaires pour atteindre l'objectif de stabiliser les concentrations atmosphériques (voir Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques # stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre). dioxyde de carbone (CO 2) est le plus important GES d'origine anthropique. La stabilisation de la concentration de CO 2 dans l'atmosphère serait finalement exiger l'élimination effective des émissions anthropiques de CO 2.

Certains des principaux concepts du Protocole de Kyoto sont:

- Des engagements contraignants pour les parties I annexe. La principale caractéristique du protocole est qu'il a établi des engagements juridiquement contraignants pour réduire les émissions à effet de serre pour l'Annexe I Parties. Les engagements ont été basés sur le Mandat de Berlin, qui faisait partie des négociations de la CCNUCC qui ont précédé le Protocole.

- Mise en œuvre. Afin de répondre aux objectifs du Protocole, Annexe I Parties sont tenues d'élaborer des politiques et des mesures pour la réduction des émissions de gaz dans leurs pays respectifs. En outre, ils sont nécessaires pour accroître l'absorption de ces gaz et d'utiliser tous les mécanismes disponibles, tels que la mise en œuvre conjointe, le mécanisme de développement propre et l'échange d'émissions, afin d'être récompensés par des crédits qui permettraient plus d'émissions de gaz à effet de serre à la maison.

- Minimisant les impacts sur les pays en développement en mettant en place un fonds d'adaptation au changement climatique.

- Comptabilité, rapports et révision afin d'assurer l'intégrité du Protocole.

- Conformité. L'établissement d'un Comité de Conformité de faire respecter la conformité avec les engagements au titre du Protocole.

Première période d'engagement: 2008-2012

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, 37 pays industrialisés et les Communauté européenne (l' Union européenne -15, composé de 15 Etats au moment des négociations de Kyoto) se engager à des objectifs contraignants pour les émissions de GES. Les objectifs se appliquent aux quatre serre gaz dioxyde de carbone (CO 2), méthane (CH 4), l'oxyde nitreux (N 2 O), l'hexafluorure de soufre (SF 6), et deux groupes de gaz, les hydrofluorocarbones (HFC) et perfluorocarbures (PFC). Les six GES sont convertis en Équivalents CO 2 dans la détermination de la réduction des émissions. Ces objectifs de réduction sont en plus des gaz industriels, chlorofluorocarbones, ou CFC, qui sont traitées dans le cadre du 1987 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

En vertu du Protocole, seuls les Parties visées à l'annexe I se sont engagés à des objectifs de réduction nationale ou conjointe (officiellement appelés «limitation et de réduction des émissions des objectifs quantifiés" (QELRO) - Article 4.1). Parties au Protocole de Kyoto ne figurant pas à l'annexe I de la Convention (non-Annexe I Parties) sont pour la plupart des pays en développement à faible revenu, et peuvent participer au Protocole de Kyoto à travers le Mécanisme de Développement Propre (expliqué ci-dessous).

Les limites d'émissions de l'Annexe I Parties varie entre les différentes parties. Certaines Parties ont des limitations d'émissions de réduire au-dessous du niveau de l'année de base, certains ont des limites au niveau de l'année de base (ce est à dire, aucune augmentation permise au-dessus du niveau de l'année de base), tandis que d'autres ont des limites au-dessus du niveau de l'année de base.

Les limites d'émission ne comprennent pas les émissions de l'aviation internationale et le transport. Bien que le Bélarus et la Turquie sont énumérés dans l'annexe de la Convention de I, ils ne ont pas des objectifs d'émissions car ils ne ont pas l'annexe I Parties lorsque le Protocole a été adopté. Le Kazakhstan n'a pas une cible, mais a déclaré qu'il souhaite devenir Partie I Annexe à la Convention.

Australie - 108% (2,1% des émissions de 1990) | Finlande - 100% | Liechtenstein - 92% (0,0015%) | Fédération de Russie - 100% (17,4%) |

Pour la plupart des Parties, 1990 est l'année de base pour l'inventaire national des GES et le calcul de la quantité attribuée. Cependant, cinq Parties ont une année de base alternatif:

- Bulgarie: 1988;

- Hongrie: la moyenne des années 1985-1987;

- Pologne: 1988;

- Roumanie: 1989;

- Slovénie: 1986.

Annexe I Parties peuvent utiliser un éventail de mécanismes sophistiqués de «flexibilité» (voir ci-dessous) pour atteindre leurs objectifs. Annexe I Parties peuvent atteindre leurs objectifs par l'attribution de quotas annuels réduits à grands opérateurs au sein de leurs frontières, ou en permettant à ces opérateurs de dépasser leurs allocations en compensant tout excès par un mécanisme qui est convenu par toutes les parties à la CCNUCC, comme en achetant quotas d'émission auprès d'autres opérateurs qui ont excédents de crédits d'émissions.

Des mécanismes souples

Le protocole définit trois " mécanismes de flexibilité »qui peuvent être utilisés par les Parties à l'Annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation des émissions. Les mécanismes de flexibilité sont International Trading Emissions (IET), le Mécanisme de développement propre (MDP), et Mise en œuvre conjointe (MOC). IET permet Parties de l'Annexe I à "Commerce" de leurs émissions ( Unités de quantité attribuée, UQA, ou «quotas» pour faire court).

La base économique pour fournir cette flexibilité est que le le coût marginal de la réduction (ou de réduire) les émissions diffère selon les pays. «Coût marginal» est le coût de la réduction de la dernière tonne de CO 2 -éq pour une I / non-annexe I Parti annexe. Au moment de les objectifs de Kyoto d'origine, des études ont suggéré que les mécanismes de flexibilité pourraient réduire le général ( global) coût de la réalisation des objectifs. Des études ont également montré que les pertes nationales de l'annexe I du produit intérieur brut (PIB) pourraient être réduites par l'utilisation des mécanismes de flexibilité.

Le MDP et la MOC sont appelés «mécanismes de projet," en ce qu'ils génèrent des réductions d'émissions des projets. La différence entre l'IET et les mécanismes de projet est que IET est basée sur le réglage d'une restriction quantitative des émissions, tandis que le MDP et la MOC sont fondées sur l'idée de la «production» des réductions d'émissions. Le MDP est conçu pour encourager la production de réductions d'émissions dans non-visées à l'Annexe I Parties, tandis que JI encourage la production des réductions d'émissions à l'annexe I Parties.

La production de réductions d'émissions générées par le MDP et la MOC peut être utilisé par l'annexe I Parties à respecter leurs engagements de limitation des émissions. Les réductions d'émissions produites par le MDP et la MOC sont mesurées à la fois contre une hypothétique base des émissions qui auraient eu lieu en l'absence d'un projet particulier de réduction des émissions. Les réductions d'émissions produites par le MDP sont appelés Réductions d'émissions certifiées (REC); réductions produites par JI sont appelés Unités de réduction des émissions (URE). Les réductions sont appelés " crédits "parce qu'ils sont des réductions d'émissions crédités contre une base hypothétique des émissions.

Chaque pays de l'annexe I est tenu de présenter un rapport annuel des inventaires de toutes les émissions de gaz à effet de serre anthropiques provenant de sources et absorptions par les puits au titre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto. Ces pays désignent une personne (appelée «autorité nationale désignée") afin de créer et de gérer son inventaire des gaz à effet de serre. Pratiquement tous les pays non-Annexe I ont également établi une autorité nationale désignée pour gérer leurs obligations de Kyoto, en particulier le "processus de MDP". Ce qui détermine GES projets qu'ils souhaitent proposer pour l'accréditation par le Conseil exécutif du MDP.

International Emissions trading

Un certain nombre de systèmes d'échange d'émissions (ETS) ont été, ou sont prévues pour être mis en œuvre.

Asie

- Japon: échange de droits d'émissions à Tokyo a commencé en 2010. Ce programme est géré par la Gouvernement Métropolitain de Tokyo.

Europe

- Union européenne : la Union européenne système d'échange d'émissions (SCEQE), qui a commencé en 2005. Ce est géré par la Commission Européenne.

- Norvège : le commerce des émissions domestiques en Norvège a commencé en 2005. Cela a été géré par le gouvernement norvégien, qui est maintenant un participant dans le SCEQE.

- Suisse : l'ETS suisse, qui se étend de 2008 à 2012, pour coïncider avec la première période d'engagement du Protocole de Kyoto.

- Royaume-Uni:

- la UK Emissions Trading Scheme, qui se est déroulée de 2002 à 06. Ce était un régime géré par le gouvernement britannique, qui est maintenant un participant dans le SCEQE.

- La Grande Bretagne CRC Energy Efficiency Scheme, qui a commencé en 2010, et est géré par le gouvernement britannique.

Amérique Du Nord

- Échange de droits d'émissions: Canada Alberta, Canada, qui a commencé en 2007. Ce est géré par la Gouvernement de l'Alberta.

- États Unis:

- la Initiative régionale de gaz à effet de serre (RGGI), qui a commencé en 2009. Ce régime plafonne les émissions de la production d'électricité dans dix États américains du nord-est (Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island et Vermont).

- échange de droits d'émissions en Californie, qui est prévue à partir de 2012.

- la Western Climate Initiative (WCI), qui est prévue à partir de 2012. Ce est un ETS collective convenue entre 11 États américains et Provinces canadiennes.

Océanie

- Australie: la New South Wales de réduction des gaz à effet de serre Scheme (NSW), qui a commencé en 2003. Ce régime est géré par l'Australien État de Nouvelle-Galles du Sud, et a maintenant rejoint l'Alfa stabilisation climatique (ACS).

- Nouvelle-Zélande: le Nouvelle-Zélande Emissions Trading Scheme, qui a commencé en 2008.

Émissions de négociation intergouvernementales

La conception de la Émissions de l'Union européenne d'échange de quotas (EU ETS) permet implicitement pour le commerce des obligations nationales de Kyoto de se produire entre les pays participants (Carbon Trust, 2009, p. 24). Carbon Trust (2009, pp. 24-25) a constaté que d'autres que l'échange qui se produit dans le cadre du SCEQE, aucun échange de droits d'émissions intergouvernementales avait eu lieu.

Un des problèmes environnementaux avec IET est l'important surplus de quotas qui sont disponibles. La Russie, l'Ukraine et les nouveaux Etats membres de l'UE-12 (l'annexe I du Protocole de Kyoto Parties économies en transition, en abrégé "EIT": Bélarus, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Ukraine) ont un excédent de quotas, alors que beaucoup Pays de l'OCDE ont un déficit. Certains des pays en transition avec un excédent considèrent comme compensation de potentiel pour le traumatisme de leur restructuration économique. Lorsque le traité de Kyoto a été négocié, il a été reconnu que les objectifs d'émissions pour les pays en transition pourraient les amener à avoir un nombre excessif de quotas. Cet excès de quotas étaient considérés par les pays en transition comme «marge» pour développer leurs économies. L'excédent a toutefois également été désigné par certains comme "l'air chaud", un terme dont la Russie (un pays avec un excédent estimé à 3,1 milliards de tonnes de dioxyde de carbone déductions équivalentes) vues comme «très choquant."

Pays de l'OCDE avec un déficit pourraient respecter leurs engagements de Kyoto en achetant des quotas des pays en transition avec un excédent. Sauf si d'autres engagements ont été pris pour réduire l'excédent total des allocations, ce commerce ne serait pas effectivement entraîner des émissions étant réduits (voir également la section ci-dessous sur le Green Scheme investissement ).

Vert Investment Scheme

Un régime d'investissement vert (SIG) se réfère à un plan pour atteindre les avantages environnementaux de quotas excédentaires de négociation (UQA) dans le cadre du Protocole de Kyoto. Le Green Scheme investissement (SIG), un mécanisme dans le cadre des émissions International Trading (IET), est conçu pour atteindre une plus grande souplesse dans l'atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto, tout en préservant l'intégrité de l'environnement, de l'IET. Toutefois, en utilisant le SIG ne est pas nécessaire dans le cadre du Protocole de Kyoto, et il n'y a pas de définition officielle du terme.

Dans le cadre du SIG une Partie au Protocole attendant à ce que le développement de son économie ne sera pas épuiser son quota de Kyoto, peut vendre l'excédent de ses unités de quotas de Kyoto (UQA) de à une autre Partie. Les profits de la vente de l'AUA devraient être "verdir", ce est à dire canalisés vers le développement et la mise en œuvre des projets, soit l'acquisition de réductions d'émissions de GES (d'écologisation dur) ou de la constitution le cadre nécessaire à ce processus (écologisation douce).

Commerce des UQA

La Lettonie a été l'un des avant-coureurs de SIG. Banque mondiale (2011) a signalé que la Lettonie a cessé d'offrir des ventes en raison de prix bas de l'AUA de l'AUA. En 2010, l'Estonie a été la source préférée pour les acheteurs de l'AUA, suivie par la République tchèque et la Pologne.

Politique nationale du Japon pour atteindre leur objectif de Kyoto comprend l'achat d'UQA vendus sous SIG. En 2010, le Japon et les entreprises japonaises ont été les principaux acheteurs d'UQA. En termes de marché international du carbone, le commerce des UQA sont une petite proportion de la valeur globale du marché. En 2010, 97% du commerce dans le marché international du carbone a été entraîné par le Système d'échange d'émissions de l'Union européenne (EU ETS). Toutefois, les entreprises réglementées par le SCEQE sont incapables d'utiliser UQA à respecter leurs plafonds d'émissions.

Mécanisme de développement propre

Entre 2001, qui était la première année Mécanisme de Développement Propre (MDP) pourraient être enregistrés, et 2012, la fin de la première période d'engagement de Kyoto, le MDP devrait produire environ 1,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone équivalent (CO 2 e) des réductions d'émissions. La plupart de ces réductions sont par la commercialisation de l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, et la commutation de carburant (Banque mondiale, 2010, p. 262). En 2012, le plus grand potentiel pour la production d'URCE sont estimés en Chine (52% du nombre total de RCE) et l'Inde (16%). URCE produites en Amérique latine et dans les Caraïbes représentent 15% du potentiel total, avec le Brésil comme le plus grand producteur de la région (7%).

Mise en œuvre conjointe

La période de comptabilisation officielle de Mise en œuvre conjointe (MOC) a été aligné avec la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, et n'a pas commencé avant Janvier 2008 (Carbon Trust, 2009, p. 20). En Novembre 2008, seulement 22 projets MOC avaient été officiellement approuvés et enregistrés. Le montant total prévu réductions d'émissions dues par JI 2012 sont sur le dixième celle du MDP. La Russie représente environ les deux tiers de ces économies, le reste réparti à peu près également entre l'Ukraine et les nouveaux États membres de l'UE. Les réductions d'émissions comprennent des coupes dans le méthane, HFC, et émissions de N 2 O.

La stabilisation des concentrations de GES

Comme indiqué plus tôt , les engagements de Kyoto de limitation des émissions de première ronde ne sont pas suffisantes pour stabiliser la concentration atmosphérique de GES. La stabilisation des concentrations de GES dans l'atmosphère, il faudra de nouvelles réductions des émissions après la fin de la période d'engagement de Kyoto de première ronde en 2012.

Fond

Les analystes ont mis au point scénarios de changements futurs dans les émissions de GES qui conduisent à une stabilisation des concentrations atmosphériques de GES. Les modèles climatiques suggèrent que les niveaux de stabilisation inférieurs sont associés avec des magnitudes inférieures de réchauffement planétaire, tandis que les niveaux de stabilisation plus élevés sont associés avec des magnitudes supérieures de réchauffement planétaire (voir figure ci-contre).

Pour parvenir à une stabilisation, les émissions mondiales de GES doivent culminer, puis du déclin. Plus le niveau de stabilisation souhaité, plus tôt ce pic et le déclin doivent avoir lieu (voir figure ci-contre). Pour un niveau de stabilisation donné, des réductions plus importantes des émissions à court terme permettent de moins strictes réductions d'émissions plus tard. D'autre part, moins strictes près de réductions d'émissions à long terme seraient, pour un niveau de stabilisation donné, exiger plus strictes réductions d'émissions plus tard.

La première période de Kyoto limitations d'émissions peuvent être considérés comme une première étape vers la réalisation de la stabilisation atmosphérique de GES. En ce sens, les engagements première période de Kyoto peuvent affecter quel avenir niveau de stabilisation atmosphérique peut être atteint.

Rapport aux objectifs de température

Au 16e Conférence des Parties, tenue en 2010, les Parties à la CCNUCC a convenu que l'avenir réchauffement de la planète devrait être limité en dessous de 2 ° C par rapport au niveau de température pré-industrielle. Un des niveaux de stabilisation discutés par rapport à cet objectif de température est de tenir les concentrations atmosphériques de GES à 450 parties par million (ppm) de CO 2 - éq. Stabilisation à 450 ppm pourrait être associée à un risque de dépassement de la cible de 2 ° C de 26 à 78% de.

Scénarios évalués par Gupta et al. (2007) suggèrent que les émissions de l'Annexe I auraient besoin d'être 25% à 40% en dessous des niveaux de 1990 d'ici 2020, et 80% à 95% en dessous des niveaux de 1990 d'ici 2050. Le seul Parties de l'Annexe I avoir fait engagements volontaires en ligne avec ce sont le Japon (25% en dessous des niveaux de 1990 d'ici 2020) et la Norvège (30-40% en dessous des niveaux de 1990 d'ici 2020).

Gupta et al. (2007) ont également regardé ce que 450 ppm scénarios prévus pour non-Annexe I Parties. Projections indiqué que d'ici 2020, les émissions non visées à l'annexe I dans plusieurs régions ( Amérique latine , le Moyen-Orient , Asie de l'Est, et de la planification centralisée Asie ) devraient être sensiblement réduites ci-dessous «Business-as-usual». "Business as usual" sont projetées émissions non visées à l'annexe I en l'absence de toute nouvelle politique de contrôle des émissions. Projections indiqué que d'ici 2050, les émissions dans tous les non-annexe I régions devraient être considérablement réduit en dessous de "business-as-usual».

Détails de l'accord

L'accord est un protocole à la Nations Unies Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) adopté lors de la Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, qui n'a pas mis des limites juridiquement contraignantes sur les émissions ou des mécanismes d'application. Seules les Parties à la CCNUCC peuvent devenir Parties au Protocole de Kyoto. Le Protocole de Kyoto a été adopté à la troisième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP 3) en 1997 à Kyoto, au Japon.

Objectifs nationaux d'émissions spécifiées dans le Protocole de Kyoto excluent l'aviation internationale et le transport. Parties de Kyoto peuvent utiliser l'utilisation des terres, l'utilisation des terres et la foresterie (LULUCF) à atteindre leurs objectifs. Activités LULUCF sont aussi appelés activités de "puits". Changements dans les éviers et l'utilisation des terres peuvent avoir un effet sur le climat. Critères particuliers se appliquent à la définition de la foresterie dans le cadre du Protocole de Kyoto.

La gestion des forêts, des terres cultivées de gestion, la gestion des pâturages, et revégétalisation sont toutes les activités UTCATF admissibles en vertu du Protocole. Annexe I Parties utilise de la gestion forestière à atteindre leurs objectifs est plafonnée.

Négociations

Article 4.2 de la CCNUCC engage les pays industrialisés à «[prendre] la tête" pour réduire les émissions. L'objectif initial était pour les pays industrialisés à stabiliser leurs émissions aux niveaux de 1990 d'ici l'an 2000. L'échec des pays industrialisés clés pour avancer dans cette direction était une raison principale pour laquelle déplacé à Kyoto des engagements contraignants.

Lors de la première Conférence des Parties de la CCNUCC à Berlin, le G77 était en mesure de pousser pour un mandat (le «mandat de Berlin») où il a été reconnu que:

- les pays développés ont le plus contribué aux concentrations alors en vigueur de GES dans l'atmosphère (voir gaz à effet de serre # cumulatifs et les émissions historiques ).

- les pays en développement les émissions par habitant (ce est à dire, les émissions moyennes par tête de la population) étaient encore relativement faibles.

- et que la part des émissions mondiales des pays en développement augmenterait pour répondre à leurs besoins de développement.

Au cours des négociations, le G-77 représentait 133 pays en développement. La Chine ne était pas un membre du groupe, mais un associé. Il est depuis devenu un membre.

Le mandat de Berlin a été reconnu dans le Protocole de Kyoto en ce que les pays en développement ne étaient pas soumis à des engagements de réduction des émissions dans la première période d'engagement de Kyoto. Cependant, le grand potentiel de croissance dans les émissions des pays fait négociations sur cette question tendue. Dans l'accord final, le Mécanisme de développement propre a été conçu pour limiter les émissions dans les pays en développement, mais de telle manière que les pays en développement ne supportent pas les coûts pour limiter les émissions. L'hypothèse générale est que les pays en développement seraient confrontés à des engagements quantitatifs dans les périodes d'engagement ultérieures, et dans le même temps, les pays développés de répondre à leurs premiers engagements rondes.

Émissions coupes

Vues sur le Protocole de Kyoto # commentaires sur les négociations contient une liste des réductions d'émissions qui ont été proposés par les Parties à la CCNUCC au cours des négociations. Le G77 et la Chine étaient en faveur de fortes réductions d'émissions uniforme dans l'ensemble du monde développé. Les États-Unis initialement proposé pour le second tour des négociations sur les engagements de Kyoto à suivre les négociations de la première. En fin de compte, les négociations sur la deuxième période ont été mis à ouvrir plus tard en 2005. Les pays plus performants dans leurs premiers engagements de période peut «banque» de leurs quotas inutilisés pour une utilisation dans la période suivante.

L'UE d'abord fait valoir que trois GES à inclure - CO 2 , CH 4 et N 2 O - avec d'autres gaz tels que les HFC réglementés séparément. L'UE a également voulu avoir un engagement «bulle», par laquelle il pourrait prendre un engagement collectif qui a permis à certains membres de l'UE d'augmenter leurs émissions, tandis que d'autres leur coupent.

Les nations les plus vulnérables - la Alliance des petits États insulaires (AOSIS) - a poussé pour des coupures profondes uniformes par les pays développés, avec l'objectif d'avoir des émissions réduites dans la mesure du possible. Les pays qui avaient soutenu la différenciation des objectifs avaient des idées différentes sur la façon dont il devrait être calculé, et de nombreux indicateurs différents ont été proposés. Deux exemples comprennent la différenciation des objectifs basés sur produit intérieur brut (PIB), et la différenciation basée sur l'intensité énergétique (consommation d'énergie par unité de production économique).

Les objectifs finaux négociés dans le Protocole sont le résultat de la dernière minute de compromis politiques. Les objectifs correspondent étroitement à celles décidées par argentin Raul Estrada, le diplomate qui a présidé les négociations. Les numéros attribués à chaque Partie par le président Estrada étaient fondées sur des cibles déjà annoncées par les Parties, les informations reçues sur les dernières positions de négociation, et l'objectif d'atteindre le résultat le plus fort possible sur l'environnement. Les objectifs finaux sont plus faibles que celles proposées par certaines Parties, par exemple, l' Alliance des petits États insulaires et le G-77 et la Chine, mais plus forte que les objectifs proposés par d'autres, par exemple, le Canada et les États-Unis.

Les engagements financiers

Le Protocole réaffirme également le principe que les pays développés doivent payer des milliards de dollars, et la technologie d'alimentation à d'autres pays pour des études et des projets liés au climat. Le principe a été convenu dans CCNUCC. un tel projet est Le Fonds d'adaptation "", qui a été établi par les Parties au Protocole de Kyoto de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à financer des projets et programmes concrets d'adaptation dans les pays en développement qui sont Parties à la Protocole De Kyoto.

Dispositions de mise en oeuvre

Le protocole a laissé plusieurs questions ouvertes à décider plus tard par la sixième Conférence des Partiesde la CCNUCC COP6, qui a tenté de résoudre ces questions lors de sa réunion àLa Hayeà la fin de 2000, mais il a été incapable de parvenir à un accord en raison de différends entre le Union européenne (qui est favorable à une mise en œuvre plus difficile) et les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie (qui voulait que l'accord soit moins exigeante et plus souple).

En 2001, une continuation de la réunion précédente (COP6bis) a eu lieu à Bonn, où les décisions nécessaires ont été adoptées. Après quelques concessions, les partisans du protocole (dirigée par l' Union européenne ) a réussi à obtenir l'accord du Japon et de la Russie en laissant plus de l'utilisation de puits de dioxyde de carbone.

COP7 a eu lieu du 29 Octobre 2001 à 9 Novembre 2001 àMarrakech pour établir les derniers détails du protocole.

La première Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (MOP1) a eu lieu àMontréaldu 28 Novembre to 9 Décembre 2005, avec la 11e conférence des parties à la CCNUCC (COP11). Voir Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Au cours de la COP13 à Bali 36 développés CG pays (plus l'UE comme un parti dans la Union européenne ) ont convenu d'un 10% les émissions augmentent pour l'Islande ; mais, étant donné que les Etats membres de l'UE ont chacun obligations individuels, augmentations beaucoup plus importantes (jusqu'à 27%) sont autorisés pour certains des pays les moins développés de l'UE (voir ci-dessous Protocole de Kyoto # Augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 ). limitations de réduction expirent en 2013.

Mécanisme de conformité

Le protocole définit un mécanisme de «respect» comme un «contrôle de la conformité avec les engagements et les pénalités pour non-conformité." Selon Grubb (2003), les conséquences explicites de non-respect du traité sont faibles par rapport à la législation nationale. Pourtant, la section de la conformité du traité a été fortement contestée dans les Accords de Marrakech.

Mise en application

Si la branche d'application détermine qu'un pays annexe I ne sont pas en conformité avec sa limitation des émissions, alors ce pays est nécessaire pour combler la différence au cours de la deuxième période d'engagement, plus un supplément de 30%. En outre, ce pays sera suspendu de faire des transferts en vertu d'un programme d'échange de droits d'émissions.

Le processus de ratification

Le Protocole a été adopté par COP 3 de la CCNUCC le 11 Décembre 1997 à Kyoto, au Japon. Il a été ouvert le 16 Mars 1998 pour la signature au cours d'une année par les Parties à la CCNUCC, quand il a été signé Antigua-et-Barbuda, Argentine, les Maldives, Samoa, Sainte-Lucie et la Suisse. À la fin de la période de signature, 82 pays et la Communauté européenne avaient signé. Ratification (qui est nécessaire pour devenir partie au Protocole) a commencé le 17 Septembre avec la ratification de Fidji. Les pays qui n'a pas signé adhéré à la Convention, qui a le même effet juridique.

Article 25 du Protocole précise que le Protocole entre en vigueur «le dixième jour après la date à laquelle au moins 55 Parties à la Convention, les Parties incorporant inclus dansl'annexe I qui représentait au total pour au moins 55% de la quantité totale de carbone les émissions de dioxyde de 1990 despays de l'Annexe I, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ».

L'UE et ses États membres ont ratifié le protocole en mai 2002. Sur les deux conditions, la clause "de 55 partis" a été atteint le 23 mai 2002, lorsque l'Islande a ratifié le Protocole. La ratification par la Russie le 18 Novembre 2004 satisfait la clause "de 55%" et a apporté le traité en vigueur, à compter du 16 Février 2005, au bout de 90 jours requis.

Le 3 Décembre 2007, l'Australie a ratifié le protocole au cours du premier jour de la COP13 à Bali.

En Février 2012,190 pays et une organisation économique régionale (laCE) ont ratifié l'accord, qui représente plus de 61,6% des émissions de 1990 depays de l'Annexe I.

La position des États-Unis

Les États-Unis ont signé le protocole, mais ne l'ont pas ratifié. Avant le Protocole a été convenu, le Sénat américain a adopté la résolution Byrd-Hagel empêchant l'unanimité la ratification d'un accord international qui 1) ne pas exiger des pays en développement à faire des réductions d'émissions et 2) "nuirait gravement à l'économie des États-Unis". Par conséquent, même si l' administration Clinton a signé le traité, il ne restait plus un acte symbolique et n'a jamais été soumis au Sénat pour ratification.

Lorsque George W. Bush a été élu président des États-Unis en 2000, il a été demandé par le sénateur américain Hagel ce que la position de son administration était sur le changement climatique. Bush a répondu qu'il a pris le changement climatique "très au sérieux", mais qu'il était opposé au traité de Kyoto, car «il exonère 80% du monde, y compris les grands centres de population comme la Chine et l'Inde, de la conformité, et causerait un préjudice grave à la économie américaine ". Presque tous les dirigeants du monde (par exemple, la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud, les îles du Pacifique) ont exprimé leur déception face à la décision du président Bush de ne pas soutenir le traité.

Les États-Unis ont représenté 36% des émissions en 1990, et sans la ratification américaine, seulement une petite coalition de partis Russie + Japon + UE + pourrions placer le traité en effet juridique. Un accord a été conclu dans les négociations sur le climat de Bonn (COP-6.5), tenue en 2001.

Retrait du Canada

En 2011, le Canada, le Japon et la Russie ont déclaré qu'ils ne prendraient pas sur d'autres objectifs de Kyoto. Le gouvernement canadien a annoncé son -possible de retrait à tout moment trois ans après ratification-du Protocole de Kyoto, le 12 Décembre 2011, à compter du 15 Décembre 2012. Le Canada a été engagée à réduire ses émissions à effet de serre à 6% sous les niveaux de 1990 d'ici 2012, mais en 2009 les émissions étaient de 17% plus élevé qu'en 1990. ministre de l'Environnement Peter Kent a cité la responsabilité du Canada à «pénalités financières énormes" en vertu du traité à moins qu'il ne se retire. Il a également suggéré que l'a récemment signé un accord de Durban peut fournir une voie alternative vers l'avant. La décision du Canada a reçu une réponse mitigée des représentants d'autres pays qui ont ratifié.

D'autres Etats et territoires où le traité ne serait pas applicable

États-Unis et (depuis le 15 Décembre 2012) au Canada sont les seules parties de la CCNUCC qui ne sont pas partie à la Convention. Le Protocole est en outre pas appliquée à la CCNUCC-observateurs Andorre et le Saint-Siège et membre de l'ONU au Soudan du Sud (qui peut devenir partie après avoir adhéré à la CCNUCC). Bien que le Royaume des Pays-Bas a approuvé le protocole pour l'ensemble du Royaume, il n'a pas déposé une instrument de ratification pour Aruba, Curaçao, Sint Maarten ou le Pays-Bas Caraïbes. Le Royaume-Uni n'a pas l'étendue de sa ratification à Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, îles Turques et Caïques ou les zones de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia, tandis que le Danemark exclu demande au Féroé Îles

L'action du gouvernement et des émissions

Annexe I pays

Le total des émissions globales de GES excluant les émissions / absorptions provenant de l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF, à savoir, le stockage de carbone dans les forêts et les sols) pour tous les Parties de l'Annexe I (voir liste ci-dessous), y compris les États-Unis pris ensemble a diminué de 19,0 à 17,8 mille teragrammes (Tg, qui est égal à 10 9 kg) de CO 2 équivalente, soit une baisse de 6,0% au cours de la période 1990-2008. Plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse. La première est due à la restructuration économique dans l'annexe I de l 'économie en transition (les pays en transition - voir Émissions intergouvernemental de négociation pour la liste des pays en transition). Au cours de la période 1990-1999, les émissions ont baissé de 40% dans les pays en transition économique après l'effondrement de la planification centralisée dans les anciens de l'Union soviétique et Europe de l'Est pays. Cela a conduit à une contraction massive de leurs économies à base de l'industrie lourde, avec des réductions associées à leur consommation et les émissions de combustibles fossiles.

La croissance des émissions dans l'Annexe I Parties ont également été limitée en raison de politiques et mesures (PAMS). En particulier, PAMS ont été renforcés après 2000, en aidant à améliorer l'efficacité énergétique et développer des sources d'énergie renouvelables. La consommation d'énergie a également diminué au cours de la crise économique en 2007-2008.

Projections

CCNUCC (2011) a fait des projections de changements dans les émissions de l'Annexe I Parties et l'efficacité de leurs Pams. Il a été noté que leurs projections doivent être interprétées avec prudence. Pour les 39 Parties Annexe I de la CCNUCC (2011) prévoit que Pams existantes peuvent entraîner à des émissions annuelles en 2010 de 17 500 Tg CO 2 eq, hors secteur UTCATF, qui est une diminution de 6,7% par rapport au niveau de 1990. Les émissions annuelles en 2020 hors secteur UTCATF ont été projetés pour atteindre 18 900 Tg CO 2 eq, ce qui est une augmentation de 0,6% sur le niveau de 1990.

CCNUCC (2011) a fait une estimation de l'effet total de Pams mises en œuvre et adoptées. Les économies prévues ont été estimées par rapport à un scénario de référence (ligne de base) où Pams ne sont pas mises en œuvre. PAMS ont été projetés à réaliser des économies d'émissions par rapport à la ligne de base d'environ 1500 Tg CO 2 eq d'ici 2010, et de 2800 Tg CO 2 eq en 2020. En termes de pourcentage, et en utilisant les émissions annuelles de l'année 1990 comme point de référence, PAMS ont été projetés à délivrer au moins une réduction relative de 5,0% au niveau de référence d'ici 2010, et une réduction de 10,0% par rapport au scénario de référence en 2020. Les scénarios examinés par la CCNUCC (2011) encore suggéré que l'annexe I total des émissions annuelles augmenterait jusqu'en 2020 (voir le paragraphe précédent) .

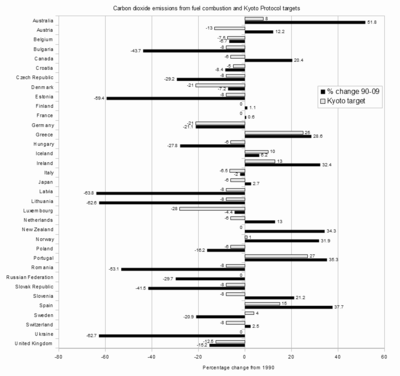

Annexe I Parties avec des objectifs

| Pays / Région | Kyoto cible 2008-2012 | Kyoto cible 2013-2020 | GES émissions 1990-2008 y compris UTCATF | GES émissions 1990-2008 exclusion UTCATF | CO 2 les émissions dues aux combustibles combustion seulement 1990-2009 |

|---|---|---|---|---|---|

| Amérique Du Nord | - | - | - | - | 20,4 |

| Canada | -6 | - | 33,6 | 24,1 | 20,4 |

| Europe | -4,9 | ||||

| Union Européenne | -8 | -20 | |||

| Autriche | -13 | -20 | 6,6 | 10,8 | 12,2 |

| Belgique | -7.5 | -20 | -6.2 | -7,1 | -6.7 |

| Danemark | -21 | -20 | -6.8 | -6.8 | -7.2 |

| Finlande | 0 | -20 | -35,9 | -0,2 | 1,1 |

| France | 0 | -20 | -12.7 | -5,9 | 0,6 |

| Allemagne | -21 | -20 | -17.6 | -21.4 | -21,1 |

| Grèce | 25 | -20 | 22,9 | 23,1 | 28,6 |

| Islande | 10 | -20 | 19,2 | 42,9 | 6,2 |

| Irlande | 13 | -20 | 19,9 | 23,2 | 32,4 |

| Italie | -6.5 | -20 | 0,4 | 4,7 | -2,0 |

| Luxembourg | -28 | -20 | -9.2 | -4,8 | -4.4 |

| Pays-Bas | -6 | -20 | -2,4 | -2,4 | 13,0 |

| Norvège | 1 | -16 | -32,8 | 9,4 | 31,9 |

| Portugal | 27 | -20 | 18,3 | 32,2 | 35,3 |

| Espagne | 15 | -20 | 44,0 | 42,5 | 37,7 |

| Suède | 4 | -20 | 19,8 | -11,3 | -20.9 |

| Suisse | -8 | -15.8 | 6,8 | 0,4 | 2,5 |

| Royaume-Uni | -12.5 | -20 | -19,0 | -18,5 | -15,2 |

| Asie Océanie | - | - | - | 12,7 | |

| Australie | 8 | -0,5 | 33,1 | 31,4 | 51,8 |

| Japon | -6 | - | -0,2 | 1,0 | 2,7 |

| Nouvelle Zélande | 0 | - | 62,4 | 22,7 | 34,3 |

| Les économies en Transition | - | - | - | -36.2 | |

| Bulgarie | -8 | -20 | -45,5 | -42,8 | -43.7 |

| Croatie | -5 | -20 | -13.7 | -0,9 | -8.4 |

| République Tchèque | -8 | -20 | -28.7 | -27.5 | -29.2 |

| Estonie | -8 | -20 | -69,9 | -50,9 | -59,4 |

| Hongrie | -8 | -20 | -38,1 | -36.2 | -27,8 |

| Lettonie | -8 | -20 | -307,9 | -55,6 | -63,8 |

| Lituanie | -8 | -20 | -69,1 | -51,8 | -62,6 |

| Pologne | -6 | -20 | -34.4 | -29,6 | -16,2 |

| Roumanie | -8 | -20 | -53,5 | -45,9 | -53,1 |

| Russe Fédération | 0 | - | -52,8 | -32,8 | -29,7 |

| Slovaque République | -8 | -20 | -34.4 | -33,7 | -41,5 |

| Slovénie | -8 | -20 | 5,2 | 5,2 | 21,2 |

| Ukraine | 0 | -24 | -52,2 | -53,9 | -62,7 |

Les données figurant dans le tableau ci-dessus peuvent ne pas être entièrement réfléchissante du progrès d'un pays en vue d'atteindre son premier tour la cible de Kyoto. Le résumé ci-dessous contient plus à jour des informations sur la façon dont les pays sont près d'atteindre leurs objectifs en première ronde.

Collectivement le groupe des pays industrialisés se sont engagés à un objectif de Kyoto, à savoir, le pays de l'Annexe I à l'exclusion des Etats-Unis, ont un objectif de réduction de leurs émissions de GES de 4,2% en moyenne pour la période 2008-2012 par rapport à l'année de base, ce qui dans la plupart cas est 1990. Selon Olivier et al. (2011), les Parties de Kyoto seront confortablement dépasser leur objectif collectif, avec une réduction moyenne de 16% prévue pour la période 2008-2012. Cette projection exclut à la fois l'UTCATF et les crédits générés par le Mécanisme de Développement Propre (MDP).

Comme indiqué dans la section précédente, entre 1990-1999, il y avait une grande réduction des émissions des pays en transition. La réduction dans les pays en transition est en grande partie responsable de la totale (globale) de réduction (hors LULUCF) des émissions du pays de l'Annexe I, à l'exclusion des Etats-Unis. Les émissions des pays de l'Annexe II (annexe I, moins les pays en transition) ont connu une augmentation limitée des émissions de 1990 à 2006, suivie d'une stabilisation et une diminution plus marquée à partir de 2007. Les réductions d'émissions dans les début des années nonante par les 12 pays en transition qui ont depuis rejoint l'UE, d'aider la présente UE-27 à atteindre son objectif collectif de Kyoto.

Presque tous les pays européens sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de Kyoto du premier tour. L'Espagne prévoit d'atteindre son objectif par l'achat d'une grande quantité d'unités de Kyoto à travers les mécanismes de flexibilité. Australie, le Canada (Canada se sont retirés du traité de Kyoto en 2012), et l'Italie ne sont pas en voie d'atteindre leurs objectifs de Kyoto du premier tour. Pour atteindre leurs objectifs, ces pays auraient besoin d'acheter des crédits d'émissions d'autres pays de Kyoto. Comme indiqué dans la section sur les émissions intergouvernemental de négociation , l'achat de crédits excédentaires en provenance des pays en transition ne serait pas effectivement entraîner des émissions totales étant réduite. Une alternative serait l'achat de crédits MDP ou de l'utilisation de l'volontaire Investment Scheme vert.

En Décembre 2011, le ministre de l'Environnement du Canada,Peter Kent, a annoncé officiellement quele Canada se retirerait de l'accord de Kyoto un jour après la fin de laConférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2011 (voir la section sur leretrait du Canada).

Annexe I Parties sans objectifs de Kyoto

Belarus, Malte, et la Turquie sont Parties Annexe I mais ne possèdent pas les objectifs de Kyoto en première ronde. Les États-Unis a un objectif de Kyoto d'une réduction de 6% par rapport au niveau de 1990, mais n'a pas ratifié le traité. Émissions aux États-Unis ont augmenté de 11% depuis 1990, et selon Olivier et al. (2011), il sera incapable de respecter son objectif de Kyoto d'origine.

Si les Etats-Unis avaient ratifié le Protocole de Kyoto, la réduction moyenne en pourcentage des émissions totales de GES pour le groupe de l'annexe I aurait été une réduction par rapport à l'année de base de 5,2%. Y compris les États-Unis dans leur calcul, Olivier et al. (2011) prévoit que l'annexe I pays seraient collectivement parvenir à une réduction par rapport à l'année de base, ce qui est inférieur à l'objectif initial d'une réduction de 5,2% à 7%. Cette projection exclut les achats prévus de crédits d'émissions.

Non-annexe I

CCNUCC (2005) compilé et synthétisé l'information a rapporté à elle par des non-Parties de l'Annexe I. La plupart des Parties non visées à l'annexe appartenaient dans le groupe à faible revenu, avec très peu classés comme pays à revenu intermédiaire. La plupart des Parties visées à l'information sur les politiques relatives aux développement durable. priorités en matière de développement durable mentionnés par les Parties non visées à l'Annexe I compris la réduction de la pauvreté et l'accès à l'éducation de base et de soins de santé. De nombreuses Parties non visées à l'annexe I font des efforts pour modifier et mettre à jour leur législation environnementale à inclure des préoccupations mondiales telles que le changement climatique.

Quelques Parties ont, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Iran , ont exprimé leur préoccupation sur la façon dont les efforts pour réduire les émissions de l'annexe I Parties pourraient nuire à leurs économies. Les économies de ces pays sont fortement tributaires des revenus générés par la production, la transformation et l'exportation de combustibles fossiles .

Émissions

Les émissions de GES, à l'exception du changement d'affectation des terres et foresterie (CATF), rapporté par 122 non-Annexe I Parties pour l'année 1994 ou l'année la plus proche rapporté, ont totalisé 11,7 milliards de tonnes (milliards = milliard) de CO 2 éq. CO 2 est la plus grande proportion des émissions (63%), suivi par du méthane (26%) et l'oxyde nitreux (N 2 O) (11%).

Le secteur de l'énergie était la plus grande source d'émissions pour 70 Parties, alors que pour 45 parties du secteur de l'agriculture était le plus grand. Les émissions par habitant (en tonnes de CO 2 -éq, hors CATF) en moyenne 2,8 tonnes pour la 122 non-Parties de l'Annexe I.

- De la région Afriqueémissions globales étaient 1,6 milliards de tonnes, avec des émissions par habitant de 2,4 tonnes.

- Les émissions globales de la région Asie et Pacifique ont été de 7,9 milliards de tonnes, avec des émissions par habitant de 2,6 tonnes.

- L'Amérique latine etles émissions globales de la région des Caraïbes étaient 2 milliards de tonnes, avec des émissions par habitant de 4,6 tonnes.

- La région «autres» comprend l'Albanie , l'Arménie, l'Azerbaïdjan , la Géorgie, Malte, la Moldavie et la Macédoine . Leurs émissions globales se chiffrent à 0,1 milliards de tonnes, avec des émissions par habitant de 5,1 tonnes.

Parties ont déclaré un niveau élevé d'incertitude des émissions de CATF, mais dans l'ensemble, il semblait y avoir seulement une petite différence de 1,7% avec et sans CATF. Avec CATF, les émissions étaient 11,9 milliards de tonnes, sans CATF, le total des émissions globales étaient 11,7 milliards de tonnes.

Tendances

Dans plusieurs grands pays en développement et les économies en croissance rapide (Chine, Inde, Thaïlande, Indonésie, Egypte, Iran) et les émissions de GES ont augmenté rapidement (PBL, 2009). Par exemple, les émissions de la Chine ont fortement augmenté au cours de la période 1990-2005, souvent de plus de 10% l'an. Les émissions par habitant dans les pays non-Annexe I sont encore, pour la plupart, beaucoup plus faible que dans les pays industrialisés. Non-pays de l'Annexe I ne sont pas des engagements quantitatifs de réduction des émissions, mais ils se sont engagés aux mesures d'atténuation. La Chine, par exemple, a eu un programme de politique nationale visant à réduire la croissance des émissions, qui prévoyait la fermeture de vieilles moins efficaces centrales, charbon.

Les estimations des coûts

Barker et al. (2007, p. 79) a évalué la littérature sur des estimations de coûts pour le Protocole de Kyoto. En raison de la participation non-US dans le traité de Kyoto, les estimations de coûts ont été jugés beaucoup plus bas que ceux estimés dans le précédent rapport du GIEC troisième. Sans la participation des États-Unis, et avec la pleine utilisation des mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto, les coûts ont été estimés à moins de 0,05% de l'annexe B du PIB. Cela se compare à des estimations antérieures de 0,1-1,1%. Sans l'utilisation des mécanismes de flexibilité, coûts sans la participation des États-Unis ont été estimées à moins de 0,1%. Cela se compare à des estimations antérieures de 0,2-2%. Ces estimations de coûts ont été considérés comme étant basé sur beaucoup de preuves et de bon accord dans la littérature.

Vues sur le Protocole

Gupta et al. (2007) a évalué la littérature sur la politique de changement climatique. Ils ont constaté qu'aucune évaluation faisant autorité de la CCNUCC ou à son Protocole affirmé que ces accords ont eu, ou auront, réussir à résoudre le problème du changement climatique. Dans ces évaluations, on a supposé que la CCNUCC ou de son Protocole ne seraient pas modifiées. La Convention-cadre et son Protocole prévoient des dispositions pour les actions futures à prendre.

Gupta et al. (2007) décrit les engagements de Kyoto premier tour comme «modeste», affirmant qu'ils ont agi comme une contrainte sur l'efficacité du traité. Il a été suggéré que les engagements de Kyoto subséquents puissent être faits plus efficace avec des mesures visant à réaliser des réductions plus importantes des émissions, ainsi que d'avoir des politiques appliquées à une plus grande part des émissions mondiales. En 2008, les pays ayant un capuchon de Kyoto représentent moins d'un tiers des émissions de dioxyde de carbone mondiales annuelles de carburant combustion.

Banque mondiale (2010) a commenté sur la façon dont le Protocole de Kyoto avait seulement eu un léger effet sur la réduction de la croissance mondiale des émissions. Le traité a été négocié en 1997, mais en 2006, les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie avait augmenté de 24%. Banque mondiale (2010) a également déclaré que le traité avait fourni un soutien financier limité aux pays en développement pour les aider à réduire leurs émissions et d'adaptation au changement climatique.

Certaines des critiques du Protocole a été fondée sur l'idée de la justice climatique (Liverman, 2008, p. 14). Cela a particulièrement centré sur l'équilibre entre les faibles émissions et une grande vulnérabilité des pays en développement au changement climatique, par rapport à des émissions élevées dans le monde développé.

Certains écologistes ont soutenu le Protocole de Kyoto parce qu'il est «le seul jeu en ville", et peut-être parce qu'ils attendent que les futurs engagements de réduction des émissions peuvent exiger des réductions d'émissions plus strictes (Aldy et al. ., 2003, p. 9). En 2001, seize académies nationales des sciences a déclaré que la ratification du Protocole constituait une "petite mais essentielle première étape vers la stabilisation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre." Certains écologistes et des scientifiques ont critiqué les engagements existants pour être trop faible (Grubb, 2000, p. 5).

Les États-Unis (sous l'ancien président George W. Bush ) et l'Australie (initialement, sous l'ancien Premier ministre John Howard ) n'a pas ratifié le traité de Kyoto. Selon Stern (2006), leur décision était fondée sur l'absence d'engagements chiffrés concernant les émissions pour les économies émergentes (voir aussi l' partir 2,000 section). Australie, en vertu de l'ancien Premier ministre Kevin Rudd, a depuis ratifié le traité, qui a pris effet en Mars 2008.

Vues sur les mécanismes de flexibilité

Un autre domaine qui a été commenté est le rôle des Kyoto mécanismes de flexibilité - échange de droits d'émissions, mise en œuvre conjointe et le mécanisme de développement propre (MDP). Les mécanismes de flexibilité ont attiré deux commentaires positifs et négatifs.

Comme mentionné précédemment, un certain nombre de Parties visées à l'annexe I ont mis en place des systèmes d'échange d'émissions (ETS) dans le cadre des efforts pour répondre à leurs engagements de Kyoto. Commentaires généraux sur le commerce des émissions sont contenues dans le commerce des émissions et de droits d'émission de carbone. Articles individuels sur le STE contiennent des commentaires sur ces régimes (voir Protocole de Kyoto # internationale Emissions Trading pour une liste des systèmes d'échange).

Un des arguments avancés en faveur des mécanismes de flexibilité est qu'ils peuvent réduire les coûts supportés par l'Annexe I Parties à respecter leurs engagements de Kyoto. Les critiques de la flexibilité ont, par exemple, compris l'inefficacité des échanges de droits d'émissions dans la promotion de l'investissement dans les sources d'énergie non fossiles, et les impacts négatifs des projets MDP sur les communautés locales dans les pays en développement.

Conférence des Parties

La réunion officielle de tous les États parties au Protocole de Kyoto est la Conférence des Parties . Il a lieu chaque année dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui sert aussi de la réunion formelle de la CCNUCC. La première Réunions des Parties du Protocole de Kyoto (MOP) a eu lieu en 2005 en conjonction avec la onzième conférences des parties à la CCNUCC. Aussi parties à la Convention qui ne sont pas parties au Protocole peuvent participer à des réunions relatives au Protocole en qualité d'observateurs. La première conférence a eu lieu en 1995 à Berlin, tandis que la conférence de 2012 a eu lieu à Doha.

Amendement et possibles successeurs

Dans le non-contraignante « Déclaration de Washington »ont convenu le 16 Février 2007, les chefs des gouvernements du Canada, de la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil, la Chine , l'Inde , le Mexique et l'Afrique du Sud ont convenu en principe sur les grandes lignes d'un successeur au Protocole de Kyoto. Ils ont envisagé un système de plafonnement et d'échange mondial qui serait applicable à la fois aux pays industrialisés et les pays en développement, et d'abord espéraient qu'il serait en place d'ici 2009.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhague en Décembre 2009 a été l'un de la série annuelle de réunions des Nations Unies qui a suivi le Sommet de la Terre de 1992 à Rio. En 1997, les négociations ont conduit au Protocole de Kyoto, et de la conférence de Copenhague a été considéré comme la possibilité de convenir d'un successeur au Protocole de Kyoto qui amènerait des réductions significatives de carbone.

Le 2010 accords de Cancún comprennent des engagements volontaires pris par 76 pays développés et pays en développement à réduire leurs émissions de gaz de serre. En 2010, ces 76 pays étaient collectivement responsables de 85% des émissions mondiales annuelles.

En mai 2012, les Etats-Unis, le Japon, la Russie et le Canada avaient indiqué qu'ils ne signeraient pas à une deuxième période d'engagement de Kyoto. En Novembre 2012, l'Australie a confirmé qu'elle participerait à une deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto et la Nouvelle-Zélande a confirmé qu'elle ne serait pas.

Le ministre du climat de la Nouvelle Zélande Tim Groser a dit le 15-year-old Protocole de Kyoto était dépassée, et que la Nouvelle-Zélande était "en avance sur la courbe" dans la recherche d'un remplaçant qui inclurait les pays en développement. Organismes environnementaux à but non lucratif comme le Fonds mondial pour la nature ont critiqué la décision de la Nouvelle-Zélande de se retirer.

Le 8 Décembre 2012, à la fin de la Conférence sur le changement climatique 2012 des Nations Unies, un accord a été conclu pour prolonger le protocole de 2020 et de fixer une date de 2015 pour l'élaboration d'un document successeur, à mettre en œuvre à partir de 2020 (voir lede pour plus d'informations). Le résultat des négociations de Doha a reçu une réponse mitigée, avec des petits états critiques de l'enveloppe globale de l'île. La deuxième période d'engagement de Kyoto concerne environ 15% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. Autres résultats de la conférence comprennent un calendrier pour un accord mondial doit être adopté en 2015, qui comprend tous les pays.